はじめに

次世代のホールド作りには何が必要かということを考えた時、最初に思い付いたのが3Dプリンターだ。「3D CADで設計し、出力」という極めて簡単な方法で、多くの材料や道具が必要な従来の「シェイプ→型取り→硬化」よりも効率的にホールドを作製できる。

このような3Dプリンタを用いたホールド作りは、2000年代から欧米企業を中心に活発に取り組まれている一方で、日本ではそういった話をあまり聞かない。どちらかと言えば未だに「職人芸を好む」印象が強く、手作業でホールドを作っている印象だ。また、それには専門知識が必要な大工仕事や危険物・溶剤使用、粉塵吸入等の危険も伴うため、気軽に一般人が入り込めない領域となっている。

しかし、旧態依然としたままではクライミング業界は廃れるばかりである。2010年代に「コーディネーション」という動きが一躍有名になり、そのダイナミックで見栄えのある動きからメディアにクライミングが取り上げられる回数も増えたように、クライマーだけでなく世間の人々も常に新たな刺激を求めている。そういった意味で、クライミングホールドが進化していけば、クライミング人気も高まり、オリンピックを過ぎても競技人口は増加していくだろう。

だからこそ、クライミングホールドも変わっていかなければならないのだと私は思う。勿論、各ホールドメーカーはデザイン性や製法の改良だけではなく、ホールドの素材に関しても材料メーカーと協議して新たな樹脂や配合組成を開発しているとは思う。しかし、私が見る限りそこまで革新的な、目新しいものは見当たらない。どの業界もそうだが、やはり大勢の人が開発に参画しなければ多様な視点は生まれず、新しいものは生まれにくいのだと思う。

そういった意味で、ホールドの3Dプリントという発想は面白いと思う。誰もが参画できるし、デザインも容易で材料コストも低く、作業の安全性も高い。一方、設計は3D CADベースで行っており、実際に触って作るわけではないのでシェイプの自由度は低めだが、VR技術の発達でシェイプも仮想空間でできるようになればそれは解決できる。海外ではすでにそういった取り組みも行われていると聞く。

また、使用できる素材も面白い。一般的なPLAでもトレーニング用には十分な強度を持つし、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材は、コストや成形性の面から現状のシリコーン型の代替として期待されている。炭素繊維やナイロンを含んだフィラメントを使用した例も海外では報告があり、高強度、高柔軟性を有する一風変わったホールドも作れる可能性がある。

さらには、3D CADでデータを保存しておけば誰でも形状再現性のあるホールドが得られる。つまり、オープンソースとして提供すれば、世界中の家で同じようなものがLow costで作れるようになり、プライベートウォールが普及すれば、まだまだマイナーな競技であるクライミングの認知にも繋がる。

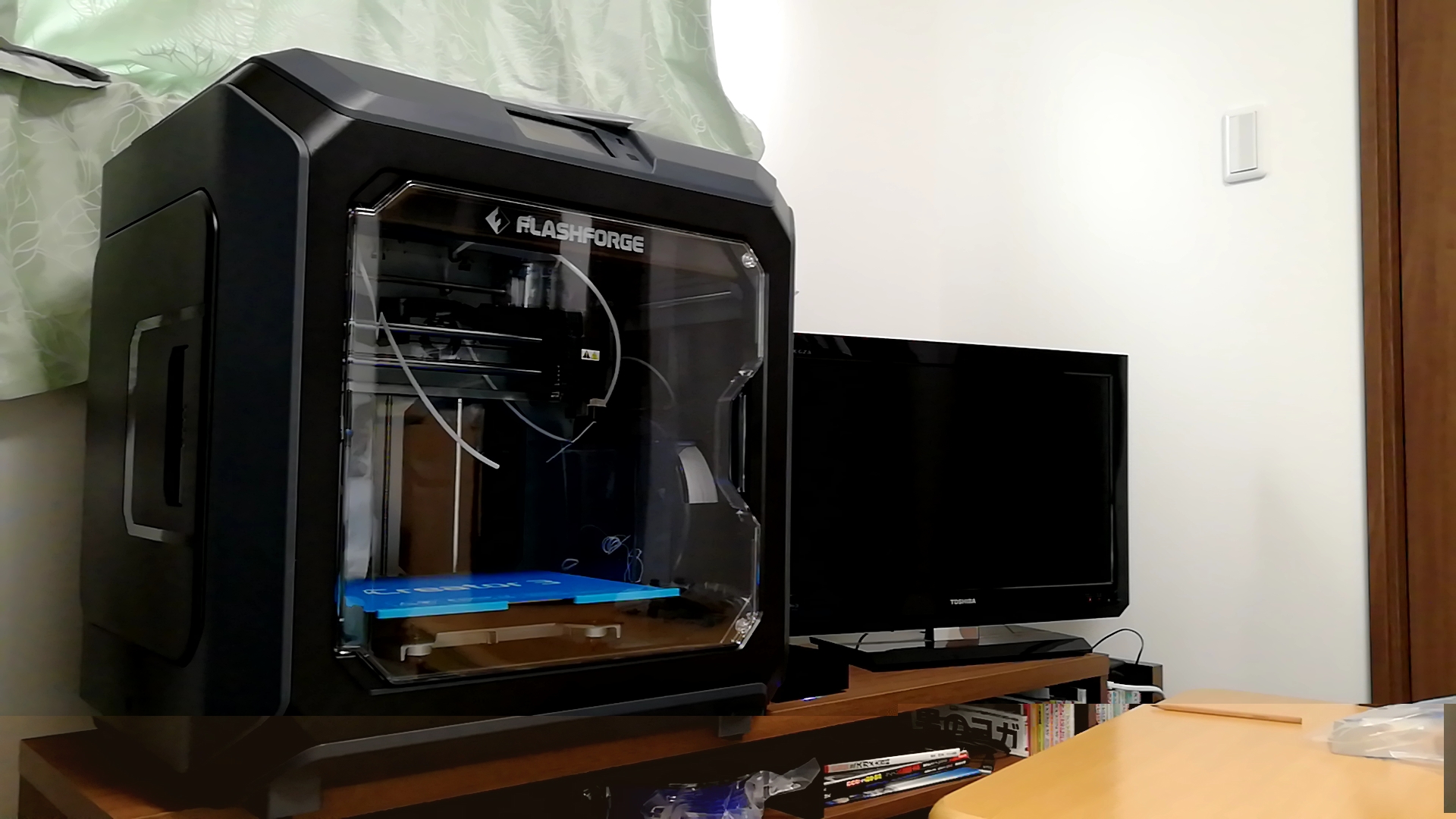

以上より、この度、準工業用の3Dプリンター(Creator 3, FLASHFORGE)を購入してみた次第である。今後は実際にホールドを3D出力して、性能(強度やフリクション、シェイプ性など)をレビューしていこうと思う。ちなみに私は3D CADの経験は全くないので、そういったものの操作習得も含めて勉強していきたいと思っている。

コメント