2020年4月更新

まえがき

私が以前所属していた大学の研究室では、試薬会社から精製された化合物を注文し、自分の好きな比率でブレンドして混合物とすることが通例だった。なので、勿論その混合物中に何が何%入っているかは計算すればすぐに算出できた。

しかし、一般人向けに販売されている材料は、企業が試薬会社から購入し、工場などで独自に混合したものなので、ノウハウや配合比を隠すために成分をわざとぼかして表示していることが多い。

例えば、「不飽和ポリエステル樹脂」も「硬化剤」も名前だけだと1成分に見えるが、実はそうではない。どちらも複数成分が混合されているが、明示されているものは少なく、一般人にはたとえ危険なものが入っていたとしても分からないようになっている。

そこで、まずは成分組成や硬化機構について、化学修士の知識を活かして調べてみた。

ホールド用材料について

不飽和ポリエステル樹脂

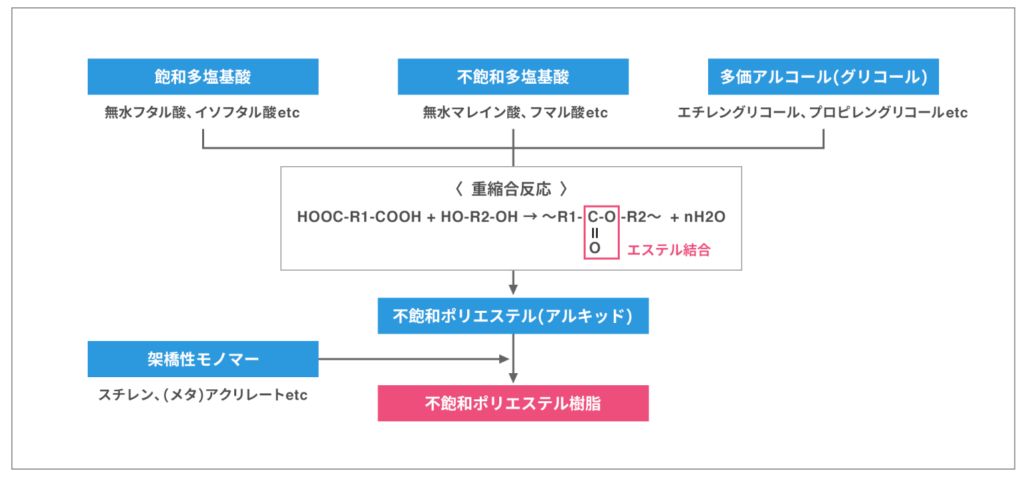

不飽和ポリエステルを、スチレンに代表される架橋性モノマーに溶解した熱硬化性樹脂。不飽和とは、分子内に>C=C<や-C≡C-結合を有していること、ポリエステルとは、分子内にエステル結合 R-(O=C)-O- を有するモノマーがポリマー化したもののことをいう。

不飽和ポリエステル樹脂の用途としては、以下の2つが挙げられる。

①ガラス繊維や炭素繊維等の強化繊維で強化したFRP(Fiber Reinforced Plastics)

②注型・塗料等の繊維強化せずに使用する非FRP

※ジャパン・コンポジット(株) の HP から一部引用

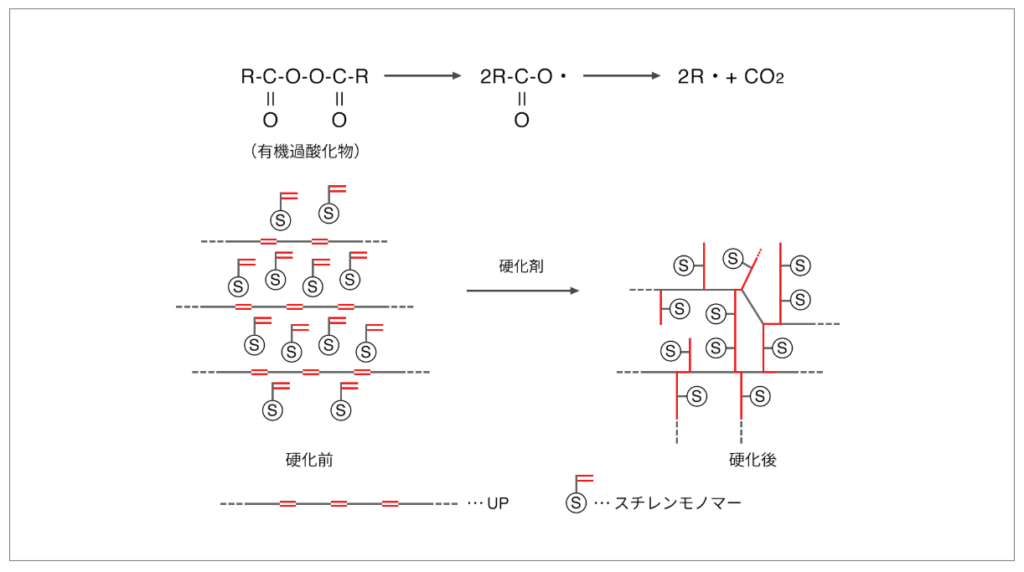

ホールド作製は主に②が主流だが、不飽和ポリエステル樹脂(液体)だけでは硬化反応は起きない。硬化反応を誘発するには、不飽和基との反応性がかなり高い硬化剤と呼ばれるトリガー剤を入れる必要がある。これにより、不飽和結合が分子間で次々に反応して単結合となって、三次元網目状の架橋構造を形成する。

これにより、例えば元々は液体だったものが、三次元的に分子間でつながってくことによって分子構造の自由度を奪われ、固体(硬化物)へと変わっていく。この化学的知見を利用したのがホールド作成である。

不飽和ポリエステルの合成法

まずは不飽和ポリエステルがどのような原料から合成されているかを以下に示す。

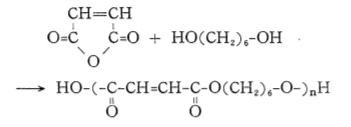

ex.) 無水マレイン酸とヘキサメチレングリコールの反応

Ref. 有機合成化学, 第20巻, 第9号, (1962), p14

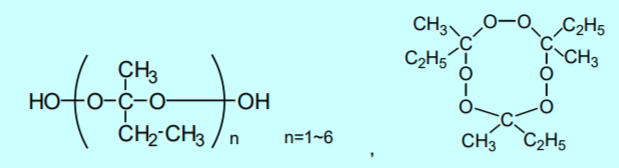

また、不飽和ポリエステルだけでも開始剤(硬化剤)を入れれば硬化反応は進行するが、安価なスチレンモノマーなどの反応希釈剤(混合物の粘度を下げる溶媒の代わりにもなって、不飽和ポリエステルと反応も可能な化合物)を入れることで、コスト削減だけでなく、ホールドの強度を左右する架橋密度や、硬化時間の短縮などのメリットが生まれる。

よって、不飽和ポリエステル樹脂の主成分は以下の2種類となる。

・不飽和ポリエステル

・スチレンモノマー

※他の添加剤も微量入ってはいます。

注意点

一般的に、ポリマー(高分子)は分子量が大きいので、人体毒性の主原因となる揮発性はほとんどなく、比較的安全なものが多い。しかし、不飽和ポリエステルは反応性の高い2重結合を分子内に有しているのであまり手で触れないこと。また、スチレンに関してはモノマー(低分子)なので沸点が145℃と比較的低く、注意が必要。また、硬化時間短縮のために加熱しすぎるとスチレンの蒸気を吸入する羽目になるうえ、混合液発泡による成形崩れや混合液中のスチレン割合低下も起こるのであまりお勧めしない。

以上より、作業時には換気の良い場所で手袋などをつけて扱いましょう。

硬化剤

今回セットで付属してきた硬化剤は、メチルエチルケトンパーオキサイド(Methyl ethyl ketone peroxide, MEKPO )というものだった。ちなみに容器外装にはフタル酸ジメチルとしか書かれていないが、段ボール内に入っていた説明用紙にはそう書かれていた。これは希釈剤※としてのフタル酸ジメチルの割合が50~60%と優位であるので省略されたからだと思われる。

※MEKPOが不安定で常温で分解しやすいため、低濃度にすることで分解しにくくしているらしい。なぜフタル酸ジメチルで希釈しているのかは調査中。

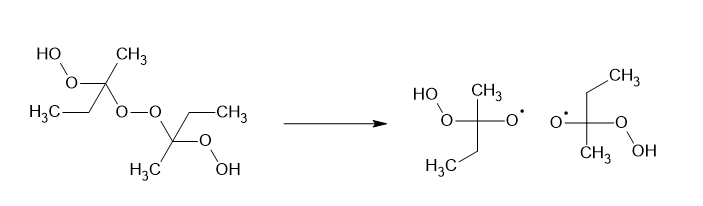

開裂反応

MEKPO分子内の-O-O-結合がホモリシス開裂し、反応性の高い酸素ラジカル(O・)ができる。

注意点

化学工場で数々の爆発事故を起こした悪名高き過酸化物の1種。その危険性の主な理由として、-O-O-結合の開裂のしやすさゆえ、反応性がとてつもなく高いことが挙げられる。金属と反応したり、常温でも日光や超音波等の少しの刺激でも分解・発火する可能性があるので容器は冷暗所に保存しておこう。また、樹脂と混ぜれば日光などに当てても発火の危険性はない。触ってしまったらすぐに水洗いすべし。硬化剤としてなら少量なので爆発事故レベルの危険性はないが火気はマジで厳禁。

注意点は以下のサイトに載っていたので参考までに。

https://zukai-kikenbutu.com/kikenbutu/5-yuukikasankabutu.html

余った時は多量の水に漬けて無害化し、そのまま揮発させとけばOK。

硬化反応について

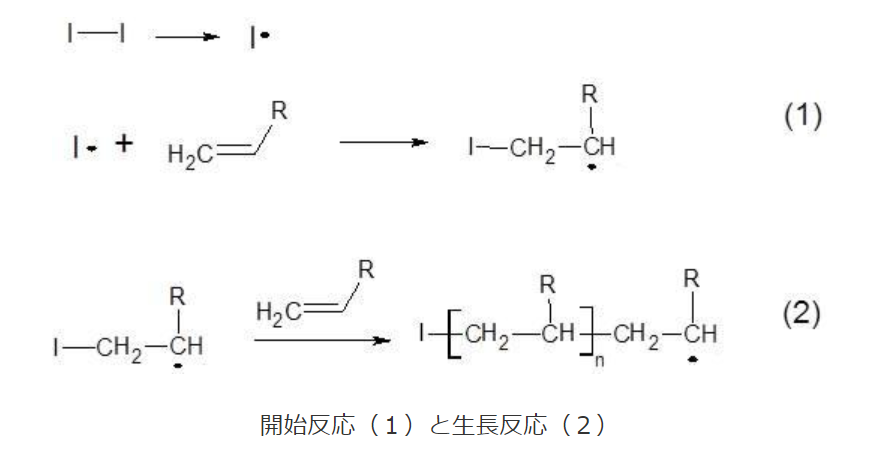

硬化反応は硬化剤(有機過酸化物)の分解により発生するラジカルの作用で開始される。不飽和ポリエステルとモノマーの不飽和基でラジカル共重合反応が起こり3次元網目構造を形成し硬化に至る。今回の場合は、「I・」が「O・」と同義。この反応は連続的に続いていくので、不飽和ポリエステル樹脂の不飽和部分(不飽和ポリエステル分子内の二重結合と、スチレン分子内の二重結合)が全て消費されるまで続いてゆく。(※正確には停止反応等があるがここでは省略する)

硬化物の性質としては以下が挙げられる。

参考資料

富士フイルム和光純薬

今後の追記予定

・ポリウレタン

・パラフィンの効果

など

コメント